- El silencio aparente

- Los tecnomarcadores

- Los cuatro niveles de tecnología

- La búsqueda en el espacio

Clasificación de los tecnomarcadores espaciales - Los límites de la búsqueda

- La búsqueda en la Tierra

- Señales de intervención en el sistema evolutivo biológico

El hallazgo de las HAR y el equilibrio puntuado - Señales de intervención en el sistema evolutivo cultural

Anomalías de información

La anomalía de información como tecnomarcador - Detección de localizaciones de apoyo

- Conclusión

El universo está lleno de mundos. Si los dados que usamos para jugar tuvieran un centímetro por lado, en un cubo de un metro entrarían un millón de dados. En un edificio de diez metros de altura que ocupe toda la manzana, cabrían tantos dados como planetas podría haber en la galaxia: 100.000 millones. En realidad sospechamos que en la Vía Láctea hay entre 100.000 y 400.000 millones de planetas, de modo que necesitaríamos entre uno y cuatro edificios como ese. Es una cantidad enorme pero todavía concebible, podemos visualizar al gran edificio continente y a los pequeños dados contenidos. Sin embargo el universo observable es todavía más grande, posee unas 100.000 millones de galaxias, entre $10^{22}$ y $10^{24}$ planetas como la Tierra; deberíamos llenar de dados dos Tierras completas hasta una altura de 10 metros para representar la cantidad de mundos contenidos.

Lo mismo que ocurre con el espacio, ocurre con el tiempo. El universo existe hace unos 13.800 millones de años, y cada galaxia tiene la misma edad que el universo. Nuestro sistema solar se originó hace solo 4600 millones de años, así pues, cuando la Tierra nacía el universo ya había transitado exactamente las dos terceras partes de su historia.

Dada su evolución, el universo estuvo física y químicamente preparado para contener formas estables de tecnología desde hace 5000 millones de años, tal vez más. Hemos mostrado que las civilizaciones tecnológicas estables deberían ser extremadamente longevas, que una vez que nacen, desarrollan tecnología para evitar todo factor de extinción y que la cultura que asegura su supervivencia es sumamente estable.

En resumidas cuentas, las formas estables de tecnología tienen tendencia a acumularse, a nacer y no morir; pueden existir desde hace mucho tiempo y hay muchos mundos para que las leyes físicas ensayen su formación. Si todo esto es correcto, deberíamos estar en un universo plagado de civilizaciones inteligentes. Entonces tiene sentido preguntar por qué no hay evidencias de tecnología por ningún lado.

La aparente incongruencia entre los cálculos y las evidencias se conoce como Paradoja de Fermi y dominó la búsqueda astrobiológica durante buena parte del camino; de ella hablaron y sobre ella especularon los principales cultores de estos temas. Pero lentamente se hizo claro que no conocemos bien qué evidencias debemos buscar y que si esas evidencias fueran parecidas a las que nosotros mismos producimos, entonces no tendríamos tecnología suficiente para detectarlas. Mejorar las chances de encontrar civilizaciones tecnológicas extraterrestres significa entonces mejorar nuestros supuestos sobre lo que buscamos y aumentar nuestra tecnología de detección.

2. Los tecnomarcadores

La única manera de certificar que existen formas no humanas de tecnología consiste en hallar evidencias fácticas de su existencia. Un tecnomarcador es justamente una huella de tecnología extraterrestre, y buscar firmas tecnológicas es buscar esas señales, del mismo modo como se buscan biomarcadores para deducir la presencia de vida en otros mundos.

- el espacio exterior

- nuestro propio planeta

Es imposible buscar sin supuestos. Buscamos porque suponemos que existen civilizaciones tecnológicas extraterrestres, de lo contrario no tendría sentido nada de esto; pero a partir de allí, podemos suponer poco o suponer mucho; suponer civilizaciones tecnológicas que contaminan su atmosfera de sustancias industriales o suponer civilizaciones que construyen megaestructuras diseñadas para utilizar toda la energía de su estrella.

No es lo mismo hacer buenos supuestos que malos supuestos. Si buscamos un par de lentes, no es lo mismo buscar un objeto chico que uno grande, un objeto líquido que uno sólido o uno natural antes que uno artificial. La búsqueda requiere conocer algo sobre aquello que se busca; sabríamos que los lentes tienen vidrios, marco y patillas, que los vidrios son transparentes y las patillas son duras. Conocer un poco aquello que buscamos ayuda a diseñar la búsqueda. A lo largo de este blog hemos argumentado a favor de algunas características de las civilizaciones tecnológicas que nos proporcionan cierto conocimiento de lo que demos buscar.

Una tecnología inestable, por definición, dura poco tiempo. Nuestra civilización es un ejemplo típico: ya podemos ir a la Luna, pero todavía no sabemos convivir con nuestro mundo sin ser deficitarios. Las formas inestables de tecnología son decididamente efímeras, o bien ya murieron o bien todavía no nacieron o bien se volvieron estables. Es muy improbable hallar allí afuera una tecnología tan inestable como la nuestra.

Las civilizaciones que poseen formas estables de tecnología son las "civilizaciones tecnológicas estables" o CiTEs, como las llamamos desde hace varias entradas. Pero las CiTEs no son cualquier forma de tecnología; se trata de civilizaciones sumamente longevas, que nacen pero no mueren, que se acumulan en el universo y son capaces de vivir miles de millones de años. No basta entonces con buscar tecnología análoga o posterior a la humana, debemos orientar la búsqueda a formas muy avanzadas de tecnología. Una tecnología muy avanzada podría ser cualitativamente distinta a la nuestra; la diferencia podría estar no en la cantidad de energía que consume sino en el tipo de cosas que es capaz de hacer. Esto podría condicionar también su detectabilidad; una tecnología que ha borrado las diferencias entre lo natural y lo artificial podría ser muy difícil de detectar. Por esto, buscar CiTEs es muy distinto que buscar civilizaciones como la nuestra.

Sin embargo, por más avanzada que sea una tecnología, existe un límite hasta donde es aconsejable suponer ese avance durante la búsqueda de tecnomarcadores. A continuación clasificamos someramente los tipos de tecnología que supondremos

- Tecnología de tipo I

Es la tecnología que nosotros mismos ya estamos implementando. Por ejemplo, un radiotelescopio. - Tecnología de tipo II

Es la tecnología que nosotros ya podríamos implementar, pero que todavía no estamos implementando. Por ejemplo, una carretera que cruce el Atlántico. - Tecnología de tipo III

Es la tecnología que nosotros aún no hemos desarrollado por completo pero cuyo desarrollo no violaría ninguna ley de la física. Por ejemplo, un viaje interestelar con seres humanos. - Tecnología de tipo IV

Es la que supone capacidades que violan nuestra física actual. Por ejemplo, enviar mensajes a velocidad supralumínica.

En general, entre las tecnologías de tipos I y II, solo existe una diferencia de tamaño. La bomba del Zar, con sus 50 megatones era demasiado aparatosa para la guerra. Sabemos como hacer una bomba más poderosa aún, pero también sabemos que no tendría sentido. A la hora de buscar marcadores, es bastante común suponer tecnología tipo II. Considerar una ciudad mil veces más iluminada que Las Vegas significa imaginar algo mil veces más intenso de lo que ya hemos hecho. Pero si quisiéramos, podríamos fabricarla.

Muchos tecnomarcadores suponen una tecnología de tipo III donde ninguna ley física se viola, aunque nosotros mismos no sepamos como hacer la cosa. Sin embargo aquí hay un límite a lo que es aconsejable suponer: Podría ser que exista un límite físico y no lo conozcamos o podría ser que no exista ningún límite físico. Cuando suponemos una tecnología tipo III, debemos asegurarnos que estamos en el segundo caso, pero esto no es tan difícil como parece. Nosotros no sabríamos como hacer un gato partiendo de materia inerte, pero la naturaleza lo ha podido hacer; esto prueba que no existe ningún límite físico. La tecnología necesaria para fabricar el gato es de tipo III: no sabemos cómo hacer, pero estamos seguros de que es posible.

Por último, una tecnología un millón de años adelante de la nuestra podría desarrollar dispositivos siguiendo leyes físicas más avanzadas que las que nosotros conocemos. Seguramente sería así, pero no podemos saber como cambiarán esas leyes físicas. Suponer una tecnología tipo IV es imaginar esos cambios. Entre una tecnología tipo III y una tipo IV hay una sutil diferencia: ambas imaginan lo que no sabemos como hacer, pero la tecnología tipo III tiene la certeza de que el objeto resultante es posible. Una tecnología tipo IV, en cambio, puede imaginar cualquier cosa.

Una civilización tecnológica estable seguramente ya desarrolló conocimientos científicos y habilidades tecnológicas que nos rebasan. Sería un error diseñar una búsqueda que suponga estrictamente lo contrario. Debemos ser prudentes a la hora de suponer, pero es inevitable suponer. Nosotros solo supondremos una tecnología tipo III para desarrollar objetos y capacidades que, como el gato de nuestro ejemplo, ya existen en la naturaleza. Veremos enseguida que hay otros límites para suponer civilizaciones.

4. La búsqueda en el espacio

Si los planetas engendran civilizaciones tecnológicas, la búsqueda de tecnología en el universo debería ser capaz, ante todo, de ver esos planetas. Pero la posibilidad de mirar planetas fuera de nuestro sistema solar no siempre estuvo disponible. Recién en 1992 se confirmó la existencia de planetas extrasolares cuando se halló un sistema planetario girando en torno a un púlsar [1]. Tres años después se comprobó por primera vez la existencia un exoplaneta orbitando una estrella como la nuestra [2]. Desde entonces comenzaron a encontrarse uno tras otro planetas orbitando en torno a otros soles [3].

Hay múltiples maneras de confirmar la existencia de un planeta extrasolar [4],

pero todas son aun indirectas y borrosas. Podemos deducir que hay un

planeta estudiando el parpadeo de la estrella de atrás cuando el planeta transita delante de ella o detectando el bamboleo

gravitatorio que el planeta produce al orbitar la estrella. Desearíamos

enfocar un telescopio y ver allí una esfera refulgente, con sus

cráteres, su atmósfera y sus lunas, pero no es el caso. La forma visual

de detectar exoplanetas solo es válida para mundos gaseosos enormes y cercanos, y

aún así, hay que pensar un rato antes de decir que lo hemos visto.

Si los planetas extrasolares son borrosos, más esquivas serán la evidencias de las civilizaciones tecnológicas que los habitarían. Sin embargo la búsqueda de planetas extrasolares puede derivar en el hallazgo de tecnomarcadores que revelen la posible existencia de civilizaciones sin mucha inversión adicional [6]. Lo importante aquí es que recién en 1995 comenzamos a pensar en firmas tecnológicas, después de que el primer exoplaneta fuera hallado.

Clasificación de tecnomarcadores espaciales.

Si la tecnología extraterrestre fuera como la nuestra, no podríamos detectarla mirando el cielo con nuestros aparatos; es necesario que sean más visibles que nosotros. Pero esta situación está cambiando justamente ahora. Conforme avanza nuestra tecnología, aumenta la capacidad de detectar tecnomarcadores observando el espacio exterior. Estamos llegando al limite de poder ver firmas tecnológicas en objetos parecidos a nosotros a una distancia de unas decenas de años luz de aquí. Aún no estamos buscando tecnomarcadores pero el comienzo de la búsqueda es inminente; ya sabemos qué cosas se pueden buscar, como se pueden buscar y cuanto costaría buscarlas.

La búsqueda de tecnología extraterrestre exige en muchos casos extrapolar lo que nosotros mismos podríamos hacer y deducir el modo como otras civilizaciones podrían vernos a nosotros. En la Tabla 1 se exhiben algunos tecnomarcadores que tendría sentido buscar. Allí indicamos dónde se puede efectuar la búsqueda, a qué distancia podríamos verlos y y que tipo de tecnología debemos suponer en cada caso. Los últimos tres registros describen tecnomarcadores de posible hallazgo en la Tierra; los trataremos después. Buena parte de la tabla fue tomada de Socas-Navarro y otros [6].

| Tecnomarcador | Lugar | Tecnología Supuesta |

Distancia |

| Iluminación en el lado oscuro |

Exoplanetas | Tipo II |

10 pc |

| Gases industriales en el espectro atmosférico | Exoplanetas | Tipo II | 10 pc |

| Tránsito de exocinturones de Clarke | Exoplanetas | Tipo II | 1 kpc |

| Artefactos en la órbita terrestre (NEO) | Sistema Solar | Tipos II y III |

1 UA |

| Artefactos en la órbita lunar u otras superficies | Sistema Solar | Tipos II y III | 1 UA |

| Sondas interestelares | Sistema Solar | Tipos II y III | 1 UA |

| Artefactos en asteroides | Sistema Solar | Tipos II y III | 1 UA |

| Pulsos Laser | Estrellas | Tipo II |

100 Kpc |

| Señales de radio | Estrellas | Tipo I |

10 Kpc |

| Calor de esferas de Dyson | Estrellas | Tipo III |

1 Kpc |

| Calor de civilizaciones galácticas | Galaxias | Tipo III |

1 Mpc |

| Anomalías en el sistema biológico | Tierra | Tipos II y III | 0 |

| Anomalías en el sistema cultural | Tierra | Tipo II | 0 |

| Localizaciones de apoyo | Tierra | Tipo III | 0 |

-Tabla 1-

- Iluminación del lado oscuro:

Si las civilizaciones tecnológicas construyen ciudades en sus mundos, y esas ciudades tienen luz artificial, entonces podrían verse mientras el planeta pasa delante de su estrella [7]. En la actualidad, no tenemos tecnología para detectar esa luz y habría que esperar una nueva generación de telescopios para verlas. Pero si la fuente de luz estuviera más cerca, ya podríamos detectarla. Podríamos divisar a una ciudad como Tokio en el cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno, a 50 UA de aquí (una unidad astronómica (UA) equivale a la distancia entre la Tierra y el Sol). Eso hace posible detectar luz artificial en objetos de nuestro sistema solar. Los futuros telescopios podrían detectar luz de ciudades en nuestro entorno estelar cercano.

Lo interesante aquí es que estamos suponiendo muy poco: si una CiTE tiene noche, generará luz artificial. Además, la tecnología necesaria para generarla es de tipo II porque nosotros mismos ya sabemos como hacerlo. - Gases industriales en el espectro atmosféricoSi una civilización extraterrestre desarrollara actividades industriales podría contaminar su atmósfera con substancias claramente artificiales que fueran detectables desde aquí. El tetrafluorometano $CF_4$ y el triclorofuorometano $CCl_3F$ serían detectables si su concentración fuera 10 veces superior a la nuestra [8]. El dióxido de nitrógeno $NO_2$ producido artificialmente en la Tierra podría detectarse en el nivel actual a 30 años luz de distancia si se mirara con el telescopio adecuado durante el tiempo adecuado [9]. Ya tenemos la tecnología para recopilar estos datos y analizarlos, aunque todavía no lo estamos haciendo. Para poder generar estas substancias debemos suponer una civilización con tecnología tipo II porque nosotros mismos ya sabemos hacerlo.

- Tránsito de exocinturones de ClarkeLa Tierra tiene un diámetro de 12.756 km. Si nos alejamos de su superficie 35.786 km en el plano del ecuador, los objetos en órbita pueden girar a la misma velocidad que la Tierra. Esta órbita se denomina geoestacionaria y es muy importante para las comunicaciones porque no deseamos enviar un mensaje hacia un satélite que se está moviendo respecto de nosotros. Por esta razón, los satélites de comunicaciones se acumulan en esta órbita y forman el cinturón de Clarke. Cada mundo tiene una órbita estacionaria y una tecnología análoga a la nuestra siempre colocaría sus satélites de comunicaciones allí formando un exocinturón de Clarke. Si un exocinturón fuera como sería el nuestro después de acumular satélites al ritmo actual durante 200 años más, ya podríamos detectar su sombra al transitar delante de su estrella [10].La construcción de un cinturón de Clarke de esas dimensiones no necesita más tecnología que la nuestra.

- Artefactos en la orbita terrestreSi una tecnología extraterrestre hubiera enviado sondas para explorar el espacio, alguno de esos artefactos podría haber alcanzado nuestro sistema solar y estar viajando cerca de la Tierra [11]. Los objetos cercanos a la Tierra (NEO) se clasifican meticulosamente para descartar la posibilidad de que choquen contra nuestro planeta. Si uno de esos objetos fuera artificial o contuviera tecnología artificial dentro de una coraza natural, podría detectarse examinándolo con nuestra actual tecnología. Y no solo debemos esperar sondas de exploración; un artefacto así sería ideal para una civilización que quisiera operar en la Tierra sin ser vista. Esta posibilidad está en cierto modo contenida en el último registro de la tabla 1 y luego volveremos a ella.Una civilización que envía sondas al espacio tiene una tecnología tipo II o tipo III porque nosotros ya sabemos cómo hacerlo o tenemos que desarrollar tecnología posible.

- Artefactos en la orbita lunar u otras superficies

- Sondas interestelares

- Artefactos en asteroidesLos ítems 5, 6 y 7 representan la misma idea expresada en 4, pero ahora la detección sería un poco más lejana. Los artefactos podrían haber quedado atrapados en el pozo gravitatorio de cualquier planeta o satélite de nuestro sistema solar, o aún en el cinturón de asteroides; o podrían haber chocado contra algún planeta , satélite o asteroide. La tecnología de detección de tales objetos varía en cada caso. Podrían reconocerse anomalías en la superficie de la Luna o Marte utilizando tecnología de ultra alta resolución (UHR). También podrían interceptarse objetos interestelares como Oumuamua [12], con más tiempo para observarlos y recabar datos o se podrían realizar estudios de polarimetría de asteroides para detectar el carácter natural o artificial de alguno de ellos.

- Pulsos LaserSi otras civilizaciones estuvieran enviando señales de luz laser, ya sea para establecer comunicación o para realizar algún otro tipo de tarea, esas señales podrían detectarse en la Tierra. Existe en la actualidad un programa de búsqueda de pulsos laser llamado PANOSETI [13] [14] que intenta detectar estos pulsos mediante una red de telescopios.Nosotros ya podríamos enviar pulsos laser.

- Señales de radioLa búsqueda de mensajes de radio fue la primera forma de búsqueda de tecnomarcadores y hay mucha historia allí. En la actualidad se ha sumado el proyecto Breakthrough Listen en la búsqueda de señales ópticas y de radio [15]. Actualmente se propone el establecimiento de un telescopio en el lado oscuro de la Luna, donde las posibles interferencias son prácticamente nulas [16]Nosotros ya estamos emitiendo señales de radio.

- Calor de esferas de DysonUna esfera de Dyson es un supuesto dispositivo tecnológico construido en torno a una estrella para extraer toda su energía. Su hipotética construcción fue propuesta por el físico británico Freeman Dyson en 1960 [17]. Si una civilización tecnológica construyera esferas de Dyson, el calor residual que generaría su operación sería detectable a miles de años luz de aquí. Es el típico caso de mega construcción tecnológica. Si una civilización tecnológica hiciera mucho ruido, la detectaríamos aunque nuestro oído fuera muy precario. Pero tendríamos que suponer que dominan una tecnología tipo III . En la actualidad las esferas de Dyson se han buscado y no se han hallado.

- Calor de civilizaciones galácticasEn general, si una civilización se expandiera por la galaxia construyendo megaestructuras para capturar energía, los rastros de calor derivados estarían dentro del rango de radiación infrarroja que podemos detectar, pero a la fecha no se han encontrado sus rastros, pese a que se han buscado.

5. Los límites de la búsqueda

|

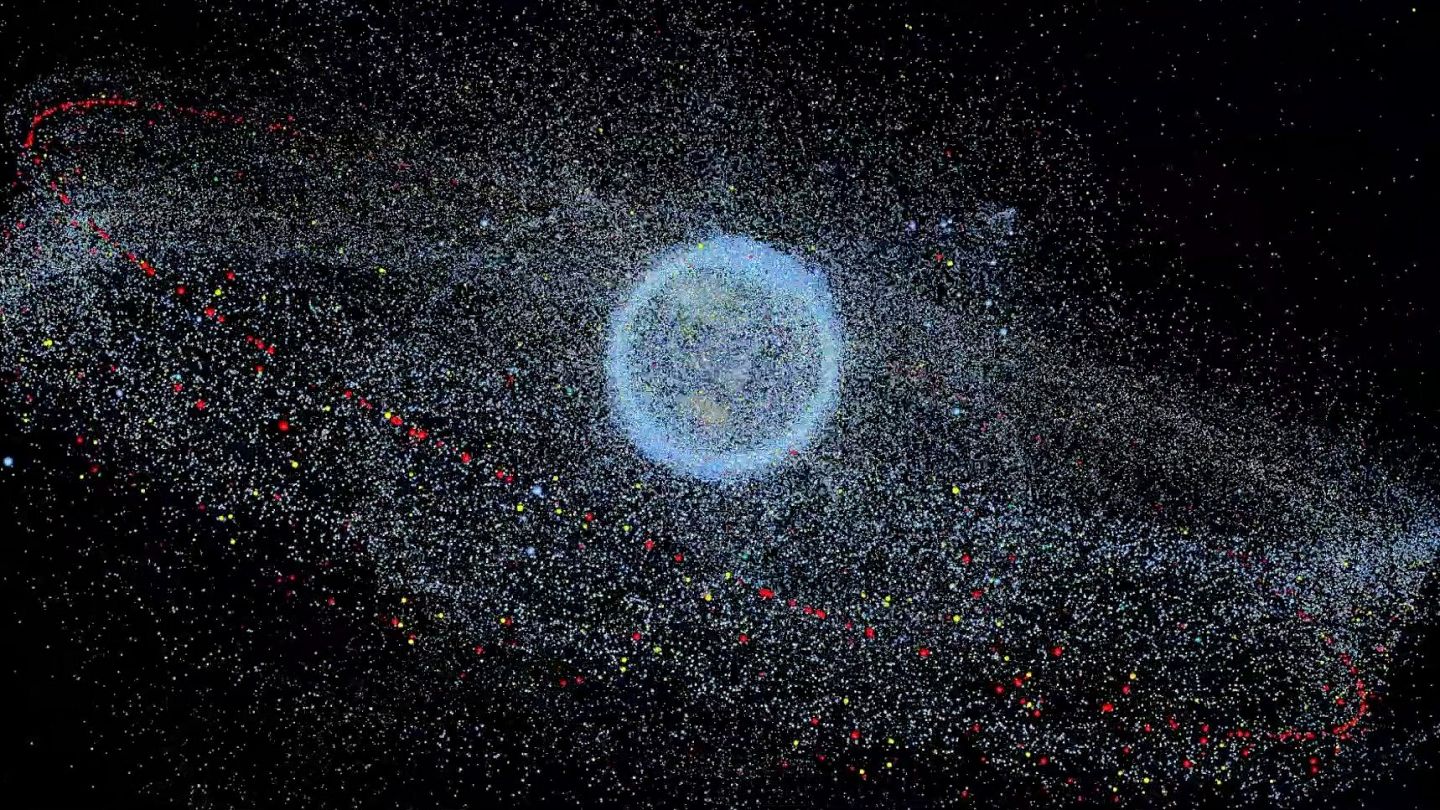

| Basura espacial: En menos de 100 años nuestra tecnología ha contaminado su entorno espacial. |

Conforme pasa el tiempo la tecnología humana crece y consume más energía. Solemos pensar entonces que más tecnología equivale a un mayor consumo energético y, tomando metafóricos límites, creemos que un gran desarrollo tecnológico implica un gran consumo de energía. En general pensamos que una tecnología más avanzada que la nuestra debe consumir más energía que nosotros y por lo tanto debe ser muy detectable. La escala de Kardashov se basa en esta idea. Una civilización tecnológica es de tipo I, II o III en la escala de Kardashov según sea capaz de utilizar toda la energía de su mundo, toda la de su estrella o toda la de su galaxia. Si una tecnología muy avanzada consumiera grandes cantidades de energía, debería generar mucho calor; un calor que podría ser detectable a gran distancia. Esta es la causa por la cual se buscan esferas de Dyson (10) o civilizaciones galácticas (11).

Sin embargo, la idea no parece correcta. Para darnos cuenta del problema necesitamos mirar nuestro propio mundo.

Desde la revolución industrial hasta aquí, la atmósfera se ha calentado en más de un grado como consecuencia de nuestras actividades industriales. Ya hemos mostrado con detalle todo esto: la tecnología humana no se ocupa de la estabilidad del entorno en que se desarrolla y acaba transformándose en un peligro para su propia existencia. Las tecnologías que atentan contra sí mismas son inestables y viven corto tiempo. Para hacerse estable, nuestra civilización debe derrochar menos, consumir con más eficiencia y no calentar su atmósfera de manera irreversible.

En general, para ser estable, una tecnología debe limitar la energía que consume dentro de su mundo; o dicho al revés, una tecnología no puede ser estable y consumir en su mundo tanta energía como quiera. Por supuesto, puede salir fuera de su mundo a buscar más energía, pero la tecnología necesaria para capturarla traerla y disponer de ella es miles de años posterior al descalabro que generará el sobreconsumo, de modo que primero debe adaptarse a su propio tamaño y luego salir al espacio. Algo parecido nos está pasando aquí, y todo apunta a que es típico [22]. Para que los hombres podamos consumir mucho gastando poco, la tecnología debe ser más avanzada y no menos. Dicho nuevamente al revés, a partir de los mismos recursos, una tecnología es tanto más avanzada cuanto más beneficios obtiene.

Si nosotros buscamos CiTEs en el espacio, buscamos civilizaciones cuyas especies inteligentes ya han aprendido a limitar sus actividades hasta adaptarlas al medio ambiente. Si, por el contrario, buscáramos mega construcciones, esferas de Dyson, propulsores estelares o un consumo ilimitado de energía, buscaríamos cosas inestables, porque nuestra propia tecnología se hace inestable cuando consumimos energía fuera de ciertos límites Las cosas inestables son poco frecuentes y por lo tanto difíciles de hallar. Si alguien se pregunta por qué no hallamos evidencias de megaestructuras y grandes consumos de energía, la respuesta es obvia: son muy poco probables.

El problema no es solo el consumo de energía. En la imagen de arriba se ve a la Tierra rodeada de satélites artificiales y basura espacial. Es difícil pensar que esa situación pueda mantenerse mucho tiempo más y ya existen planes para limpiar el entorno que hemos ensuciado. Sin embargo, uno de los tecnomarcadores propuestos (3) consiste en buscar un planeta aún más sucio, donde el numero de satélites de comunicaciones sea como sería el nuestro después de seguir creciendo exponencialmente durante doscientos años más.

Según (2) ya podríamos detectar civilizaciones cuyas atmosferas contengan 10 veces más $CF_4$ y $CCl_3F$ que la nuestra. Pero en la Tierra las emisiones de clorofluorocarbonos se han reducido para mitigar su efecto destructivo contra la capa de ozono. Más aún, se los considera causantes del calentamiento junto al CO_2, el metano y otros gases de efecto invernadero.

Si nuestra civilización quiere perdurar, no debe desestabilizar su entorno. En general, la condición de estabilidad de una forma tecnológica limita tanto su consumo como su gestión de residuos y por lo tanto condiciona su detectabilidad. No sabemos exactamente cuales son esos límites, pero las actividades humanas ya están produciendo suficiente calor y suficiente contaminación para alterar la evolución biológica y hacernos inestables.

La búsqueda de tecnomarcadores en el espacio debe atender el hecho de que las formas estables de tecnología no son mucho más detectables que nosotros, porque si lo fueran, no serían estables. Pero es emocionante saber que aún en ese caso, nuestra tecnología de detección pronto será capaz de hallar firmas tecnológicas en el cielo.

6. La búsqueda en la Tierra

Buscar tecnomarcadores en la Tierra implica suponer que una CiTE podría haber intervenido aquí. Ya hemos tratado el intervencionismo de una CiTE sobre su entorno espacial pero hay dos cosas que nos interesa repetir.

- El altruismo necesario para atravesar la inestabilidad tecnológica es muy poco probable. La intervención de una CiTE durante la evolución cultural de los grupos endogámicos de otra civilización en formación en favor del altruismo entre individuos no emparentados, aumenta drásticamente las chances de que la especie intervenida construya la genética necesaria para atravesar con éxito la inestabilidad típica y conformar una nueva CiTE.

- Si la vocación de intervenir se transmitiera culturalmente de una CiTE a otra durante la intervención, una selección natural actuaría sobre la frecuencia de aparición y las CiTEs interventoras serían inmensa mayoría frente a las generadas aisladamente. En ese caso, el intervencionismo sería más probable que la formación aislada.

Estos dos puntos invitan a pensar que buscar en la Tierra podría tener sentido. Pero la realidad es aún más estricta: no buscar en la Tierra no es consistente con la búsqueda en el cielo.

En los puntos 4, 5, 6 y 7 hemos mencionado la búsqueda de artefactos artificiales en nuestro sistema solar, pero ¿por qué tendría sentido buscar artefactos explorando el sistema solar y no buscar rastros en nuestra propia Tierra? ¿Las civilizaciones tecnológicas son lo suficientemente longevas para los viajes espaciales de reconocimiento pero no tan longevas para la intervención en otros mundos? Si una civilización tuviera 100.000 años de tecnología globalizada y hubiera logrado viajar al 0.1% de la velocidad de la luz, tal vez tenga sentido pensar que enviará sondas a explorar las estrellas cercanas, porque durante su vida solo pudo recorrer una bola de 100 años luz de radio sobre los 50.000 que tiene la Vía Láctea.

Pero de acuerdo a todo lo que hemos dicho en este blog, una civilización que ya estabilizó su tecnología, debe ser sumamente longeva. Las CiTEs pueden existir desde hace miles de millones de años. Lo más compatible con la longevidad de una CiTE es pensar que conoció nuestra existencia luego de una rápida fase de exploración y que decidió ignorarnos o bien intervenir.

Imaginar una tecnología que explora el sistema solar pero no interviene en la Tierra es equivalente a suponer un límite para su longevidad, no es la ausencia de todo supuesto sino un supuesto distinto. Si fuéramos suficientemente longevos, nosotros mismos hubiéramos intervenido después de detectar vida en otro planeta.

En general se desaconseja suponer una intervención en la Tierra porque no estamos viendo ninguna intervención. No es una idea débil. Si la Tierra fue intervenida en el pasado o está siendo intervenida en el presente, es justo preguntar dónde están las evidencias. Pero no debemos suponer que toda evidencia debe ser visible a ojo desnudo porque nuestra propia tecnología ya es capaz de dejar rastros invisibles. Si alguien arrojara en su mesa dos mazorcas de maíz y le preguntara cuál de ellas fue genéticamente modificada, usted tendría que estudiar el ADN de muchas mazorcas antes de pronunciarse.

Si una CiTE interviniera o hubiera intervenido en la Tierra, tendríamos tres tipos de tecnomarcadores para buscar:

- Señales de intervención en el sistema evolutivo biológico

- Señales de intervención en el sistema evolutivo cultural

- Detección de localizaciones de apoyo.

7. Señales de intervención en el sistema evolutivo biológico.

Imaginemos que la humanidad se adapta a su tamaño y continúa desarrollando tecnología durante miles de años a partir de ahora; que nuestras capacidades tecnológicas se ensanchan y que pronto aprendemos a hacer cosas que hoy siquiera imaginamos. En particular, desarrollamos la tecnología necesaria para fabricar una hermosa bacteria escherichia coli a partir de substancias inertes.

Estamos suponiendo que somos depositarios de una tecnología tipo III porque hoy no tenemos ni idea de como hacer una escherichia coli pero sí sabemos que sería posible hacerla porque la naturaleza ya la hizo. Aún así, una escherichia coli es una cosa complicada de fabricar; tiene una membrana celular, un complejo mecanismo en su citoplasma y un núcleo donde yace el ADN, la molécula replicativa. La cuestión se complica porque fabricar una bacteria implica no solo construir su cuerpo sino también sus habilidades y, en particular, su capacidad de replicarse.

Lo cierto es que allí tenemos la bacteria delante de nosotros, perfectamente construida con dispositivos tecnológicos. Como nuestra versión artificial es igual a la bacteria natural, la diferencia entre su carácter natural o artificial no está en la bacteria en sí sino en el proceso que llevó hasta ella. Esto es importante porque es muy común identificar la artificialidad o naturalidad según las características que podemos ver a simple vista en los objetos considerados. A veces no hay dudas de que un objeto es artificial, como un auto; pero cuando parece decididamente natural su carácter no está tan claro, puede ser natural o artificial según el proceso que lo haya construido, como en el caso de la bacteria. Esto arroja una conclusión clara: La artificialidad o naturalidad de un objeto no debe buscarse en el objeto sino, tal vez, en los procesos que llevaron hasta él. Pero para entender el sentido del "tal vez" debemos dar otra vuelta de tuerca.

Supongamos que nuestra bacteria artificial se divide, entonces tiene sentido preguntar si las células hijas siguen siendo artificiales o ya son naturales. La respuesta es simple: si la bacteria original es artificial y la capacidad reproductiva es artificial, las células hijas también serán artificiales. Pero ahora podemos preguntar por las nietas ¿también son artificiales? ¿y las biznietas? El argumento es siempre el mismo y también lo es la conclusión: todas las bacterias son artificiales. Sin embargo supongamos que pasa el tiempo y que las bacterias se siguen reproduciendo durante cientos de miles de años. ¿Después de todo ese tiempo las bacterias descendientes siguen siendo artificiales? Según nuestro argumento, todas serían artificiales, pero la cuestión es ahora más compleja. Luego de muchas generaciones, sobre nuestra bacteria artificial operó un proceso de acumulación de mutaciones aleatorias y selección natural que enrarece la respuesta de la simple pregunta. Aunque buscáramos la artificialidad o naturalidad de los objetos en los procesos que llevan a ellos, el carácter natural o artificial de los procesos también se confunde con el tiempo. Es como el cráter de un impacto meteórico que se camufla con vegetación después del tiempo. Sobre una bacteria artificial actuó un proceso natural y preguntar ahora sobre el carácter artificial o natural de los descendientes carece de sentido.

Demos aún otra vuelta de tuerca. Supongamos el caso de un pequeño roedor en su entorno natural. Nosotros sabemos que el clima cambiará y que los descendientes del roedor tendrán cada vez más problemas para encontrar comida. Entonces secuestramos un ejemplar y le practicamos una intervención crucial. Cortamos su ADN y le injertamos una secuencia de nucleótidos que sintetizará una proteína que le permitirá digerir la celulosa. A diferencia de los demás alimentos, sabemos que siempre habrá una abundante provisión de celulosa. Con el tiempo, los descendientes de nuestro mutante se imponen al resto y la característica artificialmente implantada se generaliza en la población. Nuestra intervención fue vital porque garantizó la supervivencia de una especie que debía extinguirse; el roedor se siguió reproduciendo durante mucho tiempo, y nuestro ingenio tecnológico siguió replicándose generación tras generación. Esto fuerza la pregunta ¿habría algo que mirar miles de años después, para reconocer que un antecesor del roedor fue tecnológicamente intervenido?

Esta pregunta nos trae de nuevo a la discusión original. Si el ADN de un ser vivo hubiera sido intervenido en el pasado por una acción tecnológica ¿Tendríamos ahora algo que buscar? ¿Habrían quedado huellas de esa intervención sobre el replicador? Si la respuesta fuera no, si una intervención tecnológica sobre el sistema biológico no hubiera dejado huellas reconocibles, entonces nunca podremos afirmar nada sobre su carácter artificial o natural; podremos suponer que la naturaleza construyó todas sus características, pero siempre será un supuesto. Si en cambio una intervención tecnológica hubiera dejado huellas en el ADN de alguna especie mucho tiempo atrás, entonces tendría sentido buscar rastros parecidos.

Nuestra civilización ya está desarrollando esa tecnología. La biotecnología ya está creando transgénicos; estamos estudiando como utilizar las capacidades biológicas en la fabricación de materiales biodegradables; somos capaces de editar ADN y ya estamos desarrollando los primeros tímidos replicadores [23]. Nuestra tecnología dejará rastros mientras se repliquen los organismos modificados, tal vez durante millones de años. Si una tecnología anterior a la nuestra hubiera dejado huellas tecnológicas en el pasado, todavía estarían allí esperando a ser halladas.

En la actualidad no hay ninguna búsqueda de evidencias de intervención tecnológica sobre el ADN de ningún organismo, pero conforme avanza nuestra tecnología y nosotros mismos empezamos a dejar nuestras primeras toscas huellas de intervención, es más fácil pensar en lo que deberíamos buscar.

El hallazgo de las HAR y el equilibrio puntuado

Aún sin buscar, algunas cosas curiosas comienzan a aparecer.

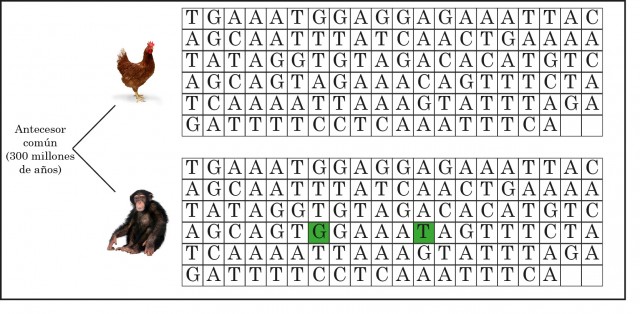

El ADN es como una larga palabra donde las mismas cuatro letras se repiten una y otra vez. Las cuatro letras son: A, G, C y T y corresponden a los cuatro pares de nucleótidos posibles que engarzados como las cuentas de un collar forman el replicador. En el ADN humano hay unas 3.000 millones de letras.

Entre dos seres humanos el 99.9% de las letras se repiten y solo varía el 0,1% restante que determina las diferencias entre las personas. Este 99.9% estable constituye el genoma humano. En 2003 se reconstruyó nuestro genoma completo y en 2005 el genoma del chimpancé. Con los genomas en la mano, la ciencia comenzó a comparar. Entre humanos y chimpancés no todo el genoma es comparable, entre otras cosas, porque ambas especies tienen distinto número de cromosomas. A grosso modo, solo el 80% del genoma se puede comparar, pero las partes comparables se parecen en un 98,8%.

Los humanos y los chimpancés se separaron hace unos 6 millones de años. A partir de allí, sus genomas comenzaron a diferenciarse. Pero las diferencias presentan ciertas heterogeneidades curiosas. Existen algunas zonas del ADN que acumularon mutaciones más rápidamente. Se las conoce como HAR (human accelerated regions) y fueron descubiertas en 2006 [18] [20]

Una de las primeras regiones aceleradas descubiertas fue la HAR1 formada por 118 nucleótidos. El ancestro común entre el chimpancé y la gallina existió hace 300 millones de años y desde entonces solo se acumularon 2 mutaciones en la secuencia HAR1. El ancestro común entre el chimpancé y el hombre data de unos 6 millones de años y en ese período se acumularon 18 cambios en la misma región. Consecuentemente, HAR1 acumuló 2 cambios en 300 millones de años y 18 cambios en solo 6 millones de años. Además, estos 18 cambios solo se acumularon en el humano, no están en la secuencia HAR1 del chimpancé, que sigue siendo casi igual al de la gallina.

|

| Diferencias en la región HAR1 entre una gallina y un chimpancé [19] |

|

| Diferencias en la región HAR1 entre un chimpancé y un hombre [19] |

La pregunta es obvia ¿porqué razón se acumularon 18 cambios en 6 millones de años si solo se habían acumulado 2 cambios en 300 millones de años?

A diferencia de lo que puede pensarse, se da una exuberante provisión de mutaciones. Si cada generación dura 20 años, en 6 millones de años hubo 300.000 generaciones. Si cada generación constó de un millón de individuos, tenemos 300.000 millones de individuos distintos en 6 millones de años. Si contabilizamos diez letras mutadas por individuo tenemos 3 billones de mutaciones. Como el ADN humano tiene 3.000 millones de letras, tenemos 1000 mutaciones por letra. Supongamos entre 100 y 1.000 ya que hemos sobreestimado un poco. Nos asombramos de que se hayan acumulado 18 mutaciones en 6 millones de años, pero cada letra mutó entre 100 y 1000 veces en ese tiempo. Esto significa que no hay problemas con la provisión de mutaciones sino con su acumulación posterior.

Si en 300 millones de años casi no se acumularon mutaciones en HAR1 entre los genomas de la gallina y el chimpancé, es evidente entonces que la región estaba codificando algo y que todo error de copiado era penalizado una y otra vez. Sin embargo, hace 6 millones de años, un error puedo atravesar la barrera sin ser sancionado ¿Por qué?. Es evidente que la selección positiva no se debió a un medio ambiente favorable porque en 300 millones de años el ambiente fue cambiado de todas las formas imaginables. Puedo ser un cambio en el medio ambiente genético o bien una doble mutación muy específica y muy poco frecuente. La razón por la cuál se inició una acumulación acelerada de mutaciones desde el ancestro común entre el humano y el chimpancé debe ser explicada.

Se han registrado miles de regiones aceleradas además de HAR1, con un promedio de 200 letras cada una. La inmensa mayoría de esas regiones no codifica proteínas. Existe una intensa actividad para determinar qué aspectos codifican esas regiones. Además, es necesario saber si todas las mutaciones aceleradas son asimétricas, como en la HAR1 donde después del ancestro común, solo mutó una rama evolutiva, o bien simétricas, donde las mutaciones se aceleran desde el ancestro común, pero con igual ocurrencia en cada rama.

En 1972, Niles Eldredge y Stephen Jay Gould propusieron la teoría del equilibrio puntuado luego de observar que es más consistente con los registros fósiles explicar la evolución como un prolongado período sin cambios evolutivos esporádicamente interrumpido por períodos de cambios rápidos donde surgen una o más nuevas especies (Fig. 1 opción A), que como un proceso continuo y gradual, tal como se creía (Fig.1, opción B). La evidencia de las HAR1 coincide con la teoría del equilibrio puntuado pero esto no aclara si el fenómeno es natural o artificial y nunca se ha planteado esa disyuntiva. Algunas mutaciones aleatorias abren camino a una rápida acumulación de mutaciones del mismo modo como una depresión del terreno puede desencadenar una laguna. Pero la analogía no explica, por ejemplo, por qué una mutación que en 300 millones de años no produce una depresión, habría de generala después, súbitamente, separando al chimpancé del hombre. El carácter natural del equilibrio puntuado no está probado; solo sabemos que coincide con la evidencia fósil. Las especies cambian rápidamente y luego permanecen largo tiempo sin cambiar.

| Figura 1. Equilibrio puntuado (A); evolución gradual (B) |

Es altamente probable que las regiones aceleradas se encuentren en el ADN de muchos pares de especies cercanas y que su ocurrencia se pueda explicar naturalmente en la mayoría de los casos. Pero debemos notar que si algunas aceleraciones fueran intencionales, serían invisibles a ojo desnudo. Aún en el caso de mirar al diminuto replicador, nuestro ejemplo imaginario muestra la facilidad con que un proceso artificial puede esconderse de nosotros y aún camuflarse bajo un fenómeno natural. Solo nos quedaría admirar el ingenio de la naturaleza.

Es difícil encontrar anomalías en el sistema evolutivo biológico pero para hallarlas hay que comparar los genomas de distintas especies. La información genómica es reciente y por lo tanto, también es reciente la capacidad de comparar esos genomas, pero una vez identificadas las regiones sospechosas, debe determinarse la característica codificada allí y estimar la probabilidad de que las mutaciones hayan sido casuales o causadas. Sin duda es un trabajo para especialistas, pero puede hacerse y podrá hacerse cada vez más conforme se reconstruyan los genomas de más y más especies. Si una tecnología intervino en el sistema evolutivo biológico, la comparación genómica podría detectarla.

Para finalizar, las intenciones de una eventual acción inteligente no se relacionan en absoluto con el posible hallazgo de evidencias. Podemos detectar huellas de intervención inteligente aunque ignoremos el objetivo de la intervención. Si para reconocer un hecho como evidencia necesitamos suponer una intención, entonces no hemos hallado ninguna evidencia. Distinto es que la intención se deduzca de la evidencia. Si ese fuera el caso, primero debe reconocerse la evidencia como tal y luego argumentarse la intención.

8. Señales de intervención en el sistema evolutivo cultural.

Tal como lo hemos explicado en esta entrada La cultura es la capacidad de una especie de aprender de otros individuos. Las cosas aprendidas evolucionan a medida que pasan de una generación a la siguiente. El ejemplo típico es el lenguaje. No podríamos mantener una conversación con alguien que hablara nuestro idioma hace 300 años atrás porque en ese tiempo se han acumulado tantas modificaciones que ya es imposible entender el significado de una frase antigua.

Al igual que el lenguaje, la cultura cambia con el tiempo fundando un proceso evolutivo. El mecanismo es simple: la cultura salta de una generación a la otra haciendo réplicas imperfectas sobre las que opera una selección natural. Las cosas que aparecen, desaparecen y se modifican son los replicadores culturales y se asientan de algún modo en el cerebro.

Buscar huellas de intervención inteligente en el sistema evolutivo cultural no es más que buscar replicadores que hayan aparecido, desaparecido o se hayan modificado de una manera que no se pueda explicar naturalmente. La disyuntiva es simple: o bien la cultura ha evolucionado siguiendo su propio derrotero, o bien ciertos replicadores culturales han sido inyectados por una inteligencia externa siguiendo un objetivo concreto. ¿Pero qué significa que un proceso cultural no se pueda explicar naturalmente? ¿Puede distinguirse un fenómeno cultural natural de uno premeditadamente impulsado? Veremos que en algunos casos esto es posible.

Anomalías de información.

La ciencia avanza porque encuentra anomalías, situaciones diferentes a las que predecirían sus leyes. Una de las cosas que puede constituir una anomalía es la información. Una anomalía de información se produce cuando hallamos información donde no debería estar, donde las leyes no pueden explicarla. Desde un punto de vista lógico, tiene el mismo poder de refutación que el resto de las anomalías. Veamos un ejemplo imaginario sobre un caso concreto.

Hace un tiempo los psiquiatras comenzaron a encontrarse con una curiosa situación: Algunos pacientes en regresión hipnótica retrocedían en su relato hasta el momento de su nacimiento y luego comenzaban a relatar situaciones que parecían provenir otros tiempos y lugares, historias claramente ajenas a su vida actual. Así, un paciente relataba bajo hipnosis los detalles de una vida en el antiguo Egipto o el medioevo europeo, o en la Francia de la Revolución.

La idea de las vidas pasadas es totalmente incompatible con nuestros conocimientos de física fundamental ya que no existen evidencias de fenómenos operados en algún otro plano físico, que pudiera sustentar un objeto consciente capaz de trascender el esquema de muertes y nacimientos. En consecuencia se construyen algunas explicaciones más económicas del fenómeno proponiéndose una suerte de acto imaginario involuntario inducido bajo hipnosis por la también involuntaria participación del terapeuta. Hasta aquí la realidad.

Ahora imaginemos que un paciente sometido a regresión hipnótica comienza a narrar una historia vivida en una aldea andina en el siglo XIV. En su relato nos da una serie de detalles sobre la ubicación de la aldea, sobre ciertas construcciones dominantes, sobre la disposición del caserío, sobre la propia vivienda y luego describe el lugar de su propia tumba, los objetos con los que fue enterrado y los símbolos grabados en su lápida. Una y otra vez es sometido a regresión hipnótica y una y otra vez relata lo mismo. Finalmente un conjunto de arqueólogos decide una expedición a la cordillera de los Andes. Se inician excavaciones en los lugares señalados y ¡vaya sorpresa! se encuentra la aldea del relato, se desentierran los edificios dominantes, se halla la vivienda y se encuentra la tumba donde una momia conserva los elementos mencionados y cuya lápida coincide exactamente con los grabados descriptos.

Si este fenómeno se presentara constituiría un gigantesco enigma porque no habría manera de explicar como pudo llegar al paciente una información tan precisa referida, entre otras cosas, a un sitio que nunca visitó y que además estaba enterrado bajo tierra. La teoría más económica perdería su capacidad de explicar los hechos y se derrumbaría como un castillo de naipes.

El ejemplo es inventado y no parecen existir por el momento evidencias claras a favor de las vidas pasadas. Lo que deseamos rescatar es el papel de la información en las teorías científicas. Si aparece información donde no podría estar, esa información es anómala. No es anómalo desenterrar una aldea, es anómalo haber predicho que estaría allí.

En general, la coincidencia casual entre lo predicho y lo hallado no es una buena explicación. Si elegimos dos números entre 1 y 10 y resultan ser iguales, hay 10% de probabilidad de que hayamos acertado por casualidad. Si repetimos el experimento siete veces y siempre sacamos el mismo número, la probabilidad de que sea casualidad es de 1 en un millón. Lo más probable es que una ley esté funcionando. Cuando la probabilidad de ocurrencia casual tiende al 0, la probabilidad de que exista una ley funcionando tiene a 1.

¿Con qué precisión debía describir el paciente en regresión hipnótica los detalles de su aldea para que el posterior hallazgo arqueológico pusiera en evidencia una anomalía de información y no una llamativa coincidencia? La casualidad siempre aparece como posible explicación, pero es necesario evaluar su probabilidad. En el ejemplo no puede ser casual que se haya desenterrado una aldea tan coincidente con la descripta. La casualidad no es una explicación para la coincidencia.

En general, las anomalías de información se presentan cuando:

- un replicador cultural predice un hecho

- el hecho ocurre

- la coincidencia casual es muy poco probable

- las teorías vigentes no pueden explicar la predicción.

La apariencia de información imposible es más frecuente de lo que parece. Algunos trucos de magia existen porque se crea la ilusión de que alguien sabe algo antes de que ocurra. Las adivinanzas no son más que aparentes anomalías de información donde alguien predice lo que ocurrirá y acierta en la predicción. Nosotros creemos que las adivinanzas no existen aunque en algunos casos ignoremos por qué razón la predicción coincide con los hechos. La ciencia más ortodoxa directamente niega que existan anomalías de información y recurre a la casualidad como explicación cada vez que parece presentarse alguna. Según esta postura, las anomalías físicas existen, pero no las anomalías de información.

La anomalía de información como tecnomarcador

En algunos casos una anomalía de información podría ser evidencia de tecnología no humana. Para que esto sea posible la anomalía tiene que cumplir dos cosas:

- La predicción debe poder concebirse como la particularización de una ley o regla específica.

- El reconocimiento de esa ley en el instante de la predicción, debe requerir una tecnología posterior a la que existía en ese instante.

Concebir una predicción como caso particular de una ley general exige imaginar esa ley. Imaginar siempre es subjetivo y solo lo consideraremos válido si esa ley no contradice a las demás y sobre ella se fundamenta una buena explicación de la predicción. Digamos a nuestro favor que toda la ciencia hace lo mismo, las teorías no se deducen, se imaginan, y su validez depende de su potencia explicativa.

Si existen replicadores culturales que contienen inequívocas anomalías de información y estas solo se pueden explicar recurriendo a una tecnología extraterrestre, entonces debemos concluir que una tecnología extraterrestre ha inyectado esos replicadores culturales. En esos casos las anomalías de información son evidencia de tecnología extraterrestre actuando en la Tierra. Ese tipo de señales se pueden y deben buscar.

En las próximas entradas mostraremos una gran anomalía de información inserta en la cultura humana. Veremos que existe una gran coincidencia entre predicciones antiguas y hechos actuales que no puede ser casual y daremos una explicación para esa coincidencia interpretándola como una marca de tecnología extraterrestre.

Si una tecnología extraterrestre interviene o intervino los sistemas evolutivos genético y/o cultural, los protagonistas de la intervención deben o debieron ocupar lugares geográficamente cercanos a la intervención. Detectar esos lugares no es más que buscar tecnomarcadores cercanos a la Tierra; pueden estar en la Luna, en algún satélite natural o en la misma Tierra. Si en un lugar se encuentran señales de tecnología no humana, realmente importan poco las razones por las cuales fuera utilizado.

Si la intervención fue o es suficientemente discreta para actuar sin ser reconocida, entonces esos lugares de apoyo estarían fuera de nuestro alcance. Un lugar a la vez cercano y fuera de nuestro alcance es más posible de lo que parece. Nuestra tecnología alcanza para ir a la Luna y volver o para enviar sondas fuera del sistema solar, pero no podemos excavar 20 kilómetros hacia abajo [21]; no contamos con la tecnología necesaria. Una tecnología avanzada, en cambio, podría encontrar cómodo emplazar sus localizaciones de apoyo en estos lugares o en cualquier otro sitio menos profundo pero igualmente inaccesible para nosotros. El 90% del océano permanece inexplorado de modo que cualquier cosa suficientemente profunda que se esté moviendo allí abajo o que esté estacionada y concentre un gran globo de aire podría contener evidencias de tecnología no humana.

Lo que realmente nos importa no son las intenciones de una intervención extraterrestre sino lo que podemos buscar con nuestra tecnología actual. Ya estamos buscando debajo de la tierra, a unos kilómetros de la superficie para detectar fuentes de recursos explotables, como el petróleo o diversos minerales. Las tareas de prospección geofísica tienen por objeto detectar y cuantificar estos recursos. También se puede estudiar el eco producido por ondas sísmicas voluntariamente generadas, detectar alteraciones del campo gravitatorio en presencia de anomalías en el interior o alteraciones magnéticas o eléctricas producidas por distintas substancias subterráneas.

Existe tecnología para iniciar la búsqueda, pero no hay búsqueda. Nadie está buscando porque nadie señaló nada que buscar. Los detalles y posibilidades deben ser determinados por especialistas, pero encontrar evidencias de tecnología no humana solo será el posible resultado de una búsqueda específica. Y si hay razones para buscar tecnomarcadores en el sistema solar, entonces hay razones para buscar firmas tecnológicas bajo la Tierra.

10. Conclusión

La única forma de certificar la existencia de civilizaciones tecnológicas extraterrestres es encontrar evidencias de tecnología no humana. Hay dos sitios donde buscar esas evidencias: el espacio exterior y nuestro planeta. La ciencia está empezando a buscar en el espacio pero no existen aún actividades científicas de búsqueda en la Tierra.

La búsqueda en el espacio exterior comenzó escuchando el cielo a la espera de mensajes de radio de civilizaciones comunicativas, y se intensificó después, a partir de 1995, cuando la ciencia comenzó a ver planetas extrasolares. En la actualidad la búsqueda de tecnomarcadores no requiere una gran inversión respecto a la que ya se está haciendo para buscar exoplanetas. Creemos que las formas estables de tecnología o CiTEs son la inmensa mayoría de las tecnologías que existen allí afuera y que su naturaleza estable impone límites al tamaño de lo que se debe buscar, del mismo modo como está imponiendo límites al consumo en nuestro planeta.

Para ver civilizaciones en el cielo, estas deben ser más grandes que la nuestra, o bien nuestra tecnología de detección debe ser mayor. Pero las diferencias no son muy grandes. Ya existen algunos tecnomarcadores que podríamos ver si los buscáramos. La capacidad de detección necesaria para ver en el espacio civilizaciones tan grandes como la nuestra es inminente.

En la actualidad no hay actividad científica de búsqueda en la Tierra. Creemos que hay tres cosas que la ciencia podría buscar: Evidencias de intervención en el sistema evolutivo biológico, evidencias de intervención en el sistema evolutivo cultural y lugares físicos donde esas intervenciones se habrían llevado a cabo en el pasado. La primera y la última opción no son visibles a simple vista y exigen una actividad de búsqueda específica. Una inyección de replicadores culturales en ciertas regiones del sistema evolutivo cultural, en cambio, habría sido bien visible, y nos exige revisar con detalle esas culturas sospechosas y concebir nuevos elementos de validación, como las anomalías de información, que nos confieran certezas sobre lo que se puede afirmar. Una cultura sospechosa podría ser, por ejemplo, una doctrina cultural profundamente arraigada, originada en antiguas historias sobre personas que afirmaban haber venido del cielo para inyectar una doctrina cultural capaz de arraigarse profundamente. Trabajaremos sobre estas sospechas más adelante.

En la próxima entrada veremos el impacto de las CiTEs en el universo. En la evolución biológica terrestre, las células primero se estabilizaron y luego se agregaron creando cosas tan complejas como un ser humano luego de miles de millones de años de evolución. Al igual que las células, las CiTEs son objetos sumamente estables que también pueden existir desde hace miles de millones de años. ¿Serán las CiTEs los ladrillos de una nueva y gigantesca agregación?

De eso hablaremos en la próxima entrada.

Nature 355, 145–147 (1992). https://doi.org/10.1038/355145a0

[7]Loeb, A; Turner, E. (2012) Detection Technique for Artificially-Illuminated Objects in the Outer Solar System and Beyond. https://arxiv.org/pdf/1110.6181.pdf

[13]https://www.xataka.com/espacio/panoseti-proximo-gran-observatorio-para-buscar-senales-extraterrestres-inicia-su-primera-fase-dos-prototipos-telescopio

[14]Shelley A. Wright, S. Horowitz, P. Maire, J. Werthimer, D. Antonio, F. Aronson, M. Chaim-Weismann, S. Cosens, M. Drake, F. Howard, A. Marcy, W. Raffanti, R. Siemion, A. Stone, R. Treffers, R. Uttamchandani, A. (2018). Panoramic optical and near-infrared SETI instrument: overall specifications and science program. https://arxiv.org/pdf/1808.05772.pdf

[17] Dyson, Freeman J. (1960). Search for Artificial Stellar Sources of Infrared Radiation. Science 131 (3414): 1667-1668

[18]Pollard, K.S., Salama S.R., King B., Kern A.D., Dreszer T., Katzman S., et al. (2006) Fuerzas que dan forma a las regiones de evolución más rápida del genoma humano. PLoS Genet 2 (10): e168. https://doi.org/10.1371/journal.pgen.0020168

[19] Las imágenes fueron extraídas de Naukas https://naukas.com/2018/02/05/las-mutaciones-nos-convirtieron-humanos/

[22]https://civilizacionestecnologicasestables.blogspot.com/p/la-solucion-de-sostenibilidad-la.html

[23]https://www.pnas.org/content/118/49/e2112672118

7 Tecnomarcadores: Así en el cielo como en la Tierra por Cristian J. Caravello se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.